能夠愛過去的人,才能被未來所愛。

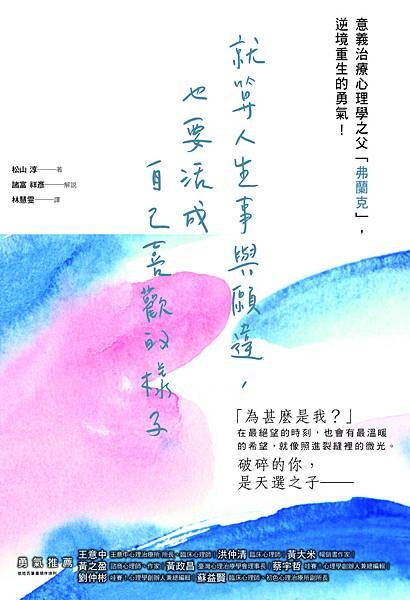

書名:就算人生事與願違,也要活出自己喜歡的樣子

作者:松山淳、諸富祥彥

譯者: 林慧雯

出版社:尖端出版

2020年7月15日出版

心靈受傷的確不是一件好事,但我們也不能全盤否定它。

書中的男主角任職於一家服裝店,身為店長的他,上有區域督導下有店員,全權負責一家店的營運。區域督導主要負責控管該區店內的銷售額,每天都會去不同家分店巡視,並將各分店的業績向上呈報,業績的好壞會影響督導的職務,所以對每一家分店長都非常嚴格。

因此,男主角每天都要戰戰兢兢地看區域督導的臉色,只要業績沒達標就要受到言語暴力,背負著很大的壓力。每日的精神壓力,加上心有餘而力不足的挫折,男主角越來越沮喪,懷疑著自己的人生意義,慢慢走到了生無可戀的地步。就在這時候,迷你歐吉桑來到男主角的家,展開了為期一週的心靈輔導課。

以自己的欲望為中心所展開的夢想是沒有盡頭的,人類總是會想要擁有更多。

小時候老師很喜歡叫大家寫「我的夢想」,我常常整節課都盯著作文稿紙,腦中一片空白,不知道自己的夢想是什麼。但為了不被當成異類,我還是會配合大家說著千篇一律的夢想,不斷變換著要成為有錢人、醫生、總統,或是去環遊世界的答案。仔細一想,除了大學時期想要學好韓文成為譯者外,這輩子好像沒有特別渴望過成就什麼。看著身邊的人為了夢想奮鬥的模樣,有時候內心是很羨慕的,偶爾也會對沒有胸懷大志的自己感到失望。

但歐吉桑跟男主角說,就算實現了夢想,情況也會隨著時間流動而改變,沒有什麼事是永遠不變的。透過追尋夢想來促進生活動力的人,他們會把夢想當成生存的意義,要是夢想出了什麼問題,很容易會受到影響,進而貶低自己。因為從自身欲望發展出來的夢想,也會在殞落時回到自己身上。如果人總是以「我」來思考和反省,很容易變得患得患失,會在遭遇挫折時停滯不前,陷入鑽牛角尖的迴圈裡。不是說人不能擁有夢想,而是不過於著重在自己身上,與他人或是環境有連結的夢想,反而能創造出更多美好。

重點在於反省時,若太專注在自己身上,反而會變得執著於自我。

這段讓我想起一位朋友,她最常說的一句話就是「是我有問題嗎?」,不管是跟他人談論某件事,還是觀察他人的行為舉止,只要跟自己價值觀不同時,她總是會說出這句話。她常會放大檢視自己,對自己非常嚴格,而她的要求完美,來自於她希望得到認可,所以只要出現價值觀差異時,她都會下意識認為是自己的問題。她的心總是面對著自己、看著自己,同時也看不清自己,因為距離太近了。當我們太靠近自己的時候,原有的瑕疵變得越發清晰可見,讓人難以忽略那些瑕疵,更不用說身邊的事物,根本沒有躍入眼中的機會。我們必須試著往後退幾步,空出一段距離後,就可以看清自己,能夠看清自己,就可以了解自己的狀態,也就能掌握與自己相處的最佳方式。

人生能做的事,全都只有一次,就算庸庸碌碌地日復一日,也都無法重來,每一天都只有一次機會。

雖然我以前有段時間很迷心理學,但只要翻開論述性質的書,看不到兩頁就想睡,比看數學還催眠,所以這類探討理論的書一直是我會刻意避開的類型。但這本書是以「弗蘭克」心理學理論為基礎,透過類小說形式進行創作的作品,作者在故事中創造了一個超自然生物「歐吉桑」,透過歐吉桑與男主角的對話導入心理學理論。看著逗趣的歐吉桑在講解心理學理論時還不忘跟男主角鬥嘴一番,這本以心理學為主軸的作品,已經慢慢變成一點都不負擔,可以輕鬆閱讀的書了。

但老實說,前面幾章我的確是抱持著質疑的態度在閱讀,總覺得理論跟現實就是不一樣,知易行難,如果一本書或是一個神奇生物跟你講了七天就能改變人生,這世界上就不會有那麼多人想不開。沒想到男主角就像我肚裡的蛔蟲,總是在準確的時間點講出我的疑惑,還吐槽歐吉桑的論點很像奇怪的宗教,同時也會跟讀者互動一下,作者真的很懂人心呢。

我不會說這本書能讓人的價值觀徹底改變,但它的確有帶給我一些啟發,尤其是在對應自身的盲點時,有了不同的領悟。書裡談論了許多不同的價值觀,以及我們常會忽略的小細節,有些我們當下看會嗤之以鼻的部分,其實都潛藏在我們的日常行為裡。推薦給對心理學有興趣,又怕論述內容會太難懂的人,是本能輕鬆上手的入門書。

留言列表

留言列表